【“峥嵘百年 潮涌皖江·入党】陈少宽:“入党,是我人生的转折点!”

2021-03-26 11:02:03

繁昌区繁阳镇一处普通的居民小区,记者敲开了陈少宽老人的家门,这位抗日老战士今年已经93岁高龄。

十年磨炼 终成一名共产党员

“我是1945年6月6日写的第一份入党申请书。”入党的每一个环节,陈少宽记忆犹新。1928年3月,陈少宽出生于无为县白茆镇(今属鸠江区)永胜村一个贫苦农民家庭。10岁开始,他就在附近人家做帮工。抗日战争期间,陈少宽深受抗日宣传的感召,于1944年6月20日参加了共产党领导的浃南乡地方抗日武装组织,成了一名民兵。陈少宽记得,当时这支革命武装的队长叫胡自山,武装委员叫李朋。正是在这两人的帮助下,陈少宽从一个目不识丁的苦娃子,一步步成长为革命战士。经过五个月的锻炼,因各方面表现突出,陈少宽被转入武装基干队,任命为班长。19岁的陈少宽革命热情更加高涨,从基干队到民兵队,一年时间,陈少宽成为浃南乡民兵队队长。

1945年6月,由于陈少宽表现优秀,指导员徐道生鼓励他主动向党组织靠拢。“那时,我们民兵队配合皖南支队,在运漕、汤沟、襄安一带打击日寇和黑头鬼子(即伪军),我的表现受到了徐道生的表扬,还让支队的组织委员找我谈话,当天我就写了入党申请书。”

谈到入党动机,陈少宽说当时自己很年轻,认识并不深刻,但有一点却记得非常深。他说,自从投身革命以后,发现身边有一些同志工作总是很努力,也很出色。一打听才知道,这些同志都有一个共同的身份——共产党员。也就是从那时起,在陈少宽朴素的价值观里,将优秀和党员画上了等号。成为一名党员是陈少宽的理想。

递交了入党申请书之后不久,陈少宽被调至当时的临江县接受军训。这年8月20日,军训结束后,陈少宽回到浃南乡,协助乡武装委员陈万春进行武装工作。

抗战胜利后,中国共产党领导的主力部队奉命北撤,“为了保卫人民群众取得的利益,防止国民党发动军事进攻,北撤之后,无为党组织还在无为西北乡的银屏山区、东乡的白茆、西乡的开城和南乡的坝议等地区留下了一部分共产党员,组织了几支小型游击队。这些为无为人民反对国民党统治的斗争创造了条件。”(《芜湖通史·江北部分(上)》第五章)包括陈少宽在内的五名地方武装干部根据组织安排回到浃南乡开展地下工作。

组织上安排陈少宽负责保管十把大刀,两箱“铜格子”(即铜钱)。特别是那箱“铜格子”,每箱重五十斤。陈少宽乘着夜色,将东西秘密挑回家。“我父亲看到后,吓得大惊失色,告诉我,这些东西要是被发现了,全家都要杀头啊!”陈少宽又何尝不知道危险性,但党组织交给的任务必须义无反顾地完成。好在陈少宽的家位于远离村庄的圩心里,在父亲的协助下,陈少宽将十把大刀埋在家门口的韭菜田里,又将两箱“铜格子”分别埋在田埂下。

此后,随着部队的不断转移,人员频繁的变化,陈少宽入党的事情也就一直耽搁下来,但这并没有动摇他为党的事业奋斗的决心。

1947年,中共领导的临江县办事处恢复,人民政权也逐步在广大农村地区确立,部队再次回到无为。由于各种武器装备制造对铜的需求量非常大,陈少宽主动将埋在地里的两箱“铜格子”交给了党组织。

当时间到了1949年春天时,革命形势已经发生了翻天覆地的变化,中国人民解放军渡江战役已箭在弦上。此时,身为皖北游击队四分区警卫班长兼浃南乡民兵队长的陈少宽日夜忙着通信、联络、维持地方治安、组织支前民工等各项工作。渡江战役胜利后,他获得中国人民解放军华东军区颁发的一枚“渡江胜利纪念”奖章。

新中国成立后,陈少宽全身心地投入到社会主义建设事业中。时光如梭,转眼就到了1955年,陈少宽看着身边的同志一个接一个入党,心中的愿望日益迫切。但十年前他所写的入党申请书已经不知去向,当年鼓励他递交入党申请书的徐道生等同志也无法寻找。在这种情况下,陈少宽于1955年3月再次郑重地写下了第二份入党申请书。“1954年,洪水冲毁了无为大堤,无为县开展大堤整修工程,用了一年多时间才修好大堤。”当时,陈少宽担任无为大堤第四指挥所红庙大队团委书记,当他向组织递交入党申请书后,立即奔赴大堤投入到整修工程中。

1955年8月,陈少宽正在无为大堤上忙碌,有位同志气喘吁吁地跑过来,远远就大声喊:“小陈,你有大喜事,你入党了!”盼了十年,终于入党。陈少宽坦言,如今年纪大了,许多事情都记不住,但每次回忆入党时的每个环节,依然恍如昨日。究其缘由,陈少宽脱口而出:“因为入党,是我人生的一个转折点!”一句朴素的话语,道出一名共产党员的心声。

由于当时无为大堤上只有三名党员,所以入党宣誓仪式只能推后。修复大堤工程结束之后,在当时的红庙区政府小礼堂进行了庄严的入党宣誓。老人回忆至此,右手竟下意识地举了起来:“我志愿加入中国共产党,拥护党的纲领,遵守党的章程……”那一刻,仿佛时间闪回到了66年前。

十年奔波 建起一座烈士陵园

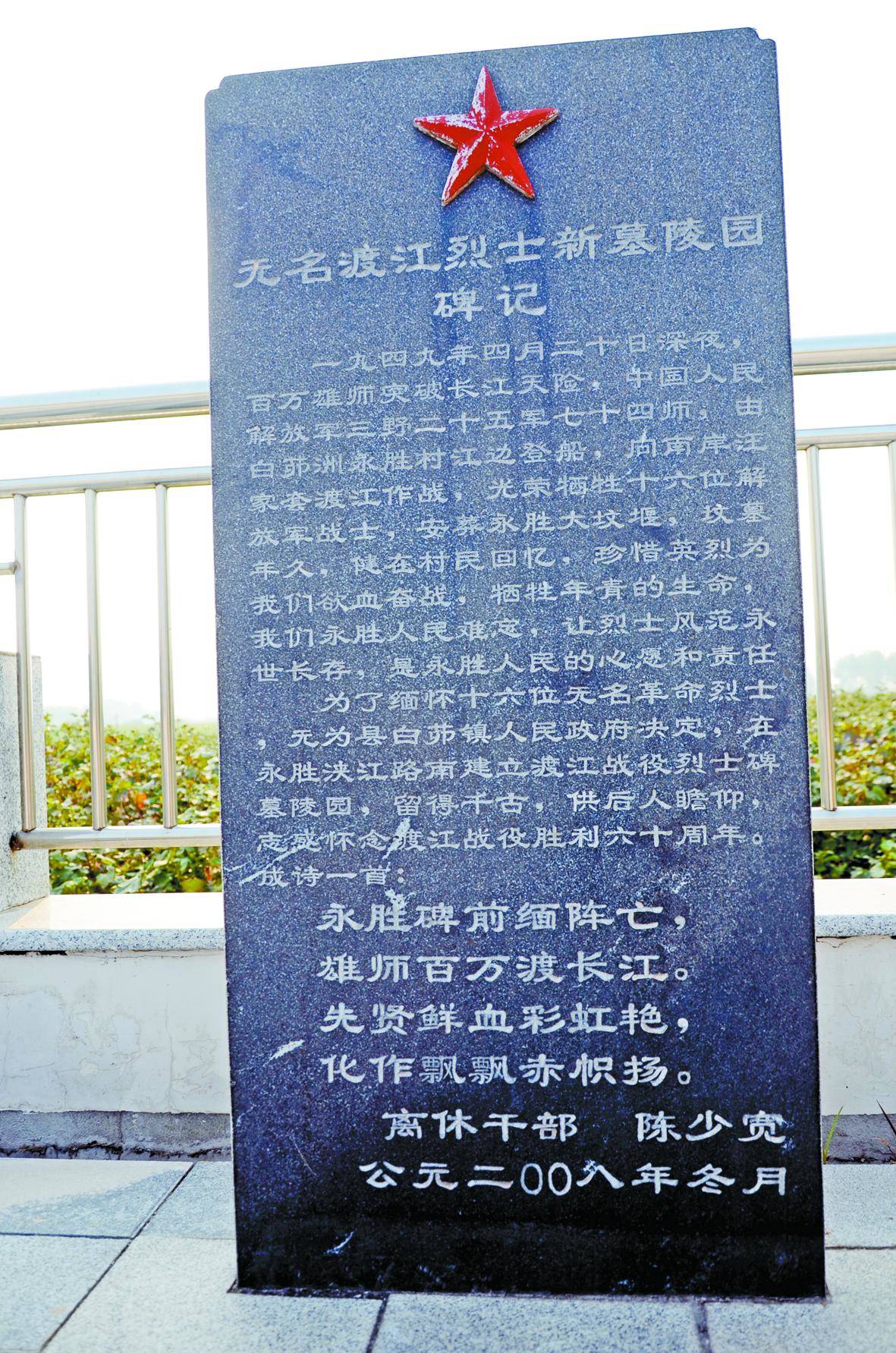

长江北岸的白茆,是一片红色的土地。渡江战役中,有16位解放军战士长眠在此。

据《鸠江史话》记载,“(我军)由白茆洲永胜村江边登船,向南岸汪家套渡江作战中,牺牲了16位解放军战士,后安葬于永胜大坟茔,立青石碑地块。”据白茆镇永胜村党支部书记孙加龙介绍,由于当时处于战争年代,条件非常简陋,每位牺牲的战士仅用一丈二尺白布包裹入殓。名为烈士墓,实际上也仅是一座座普通的土墓,每位烈士墓前各插一枚木质墓牌,上书烈士姓名。这些烈士墓分布在当时的白茆镇永胜行政村四洲浃小坟茔和大坟茔一带。

当时陈少宽在白茆负责支前工作,亲历了这16位烈士的安葬过程。

上世纪七十年代,因坟改、道路拓宽建设等原因,烈士全部被迁移至大坟茔合葬。由于长年雨淋日晒,后人已无法辨认每座烈士墓所葬烈士的姓名了。

已经离休在家的陈少宽,经常回到当年战斗过的白茆看看。因多年风雨侵蚀,到本世纪初,烈士墓已然坍塌荒芜,墓碑上的字迹也模糊不清。一种崇高的历史责任感在老人心中油然而生,从此走上了保护烈士英灵之路。

2007年初春,陈少宽冒着严寒奔走在白茆镇永胜村一带,广泛寻房烈士墓的知情者,商讨烈士陵园的修建方案,群众一致推举陈少宽为牵头人。此后,陈少宽奔走于无为县民政局、省民政厅、白茆镇镇政府和永胜村之间,就修建陵园的用地、资金、规划设计、筹建组织、施工单位等问题进行多次商讨,修建陵园的蓝图终于有了眉目。

据白茆镇永胜村党总支书记孙加龙回忆,在陈少宽的倡导下,经过各方的共同努力,于2009年渡江战役胜利六十周年之际建成。新陵园交通比较方便,环境也得到很大改善。但是陈少宽发现墓地地势比较低,容易内涝;墓碑过于简单,陵园内缺少树木花草的装饰。于是他又分别给省、市民政部门写信,请求派人察看、完善。随后陈少宽又主动联系有关方面,协商具体的修缮规划。

在陈少宽老人的不懈努力下,有关部门拨出专款,用于烈士陵园的修缮。工程于2016年12月6日开工,2017年1月16日竣工。烈士陵园占地面积0.8亩,主体建筑为一座高达6.8米的混凝土纪念碑,纪念碑后即为16位烈士的合葬墓。纪念碑正面镌刻着“渡江烈士永垂不朽”八个魏碑体金字,四周草木葱茏,整个陵园庄严肃穆。至此,老人的心结才最终得以化解。

一座非亲非故的烈士陵园,整整耗费了老人十年的光阴。陈少宽说:“看到烈士墓修好了,烈士们都入土了,我们终于对得起烈士了,我也放心了!”一番话语,道出了一名老共产党员的担当。

如今,陈少宽老人在繁昌过着幸福安详的生活,并于2017年荣获“芜湖好人”光荣称号,2018年荣获“安徽好人”光荣称号。“什么是共产主义,楼上楼下电灯电话。犁田不用牛,农业机械化。”这段当年部队领导描绘的革命胜利后的美好愿景,给陈少宽留下了极其深刻的印象。陈少宽说:“当年觉得这是遥不及其的事情,现在不仅早就实现,而且已经远远超越。”说完,陈少宽竟然像孩童般爽朗大笑起来。

稿件来源: 今日芜湖

编辑: 伍圆圆